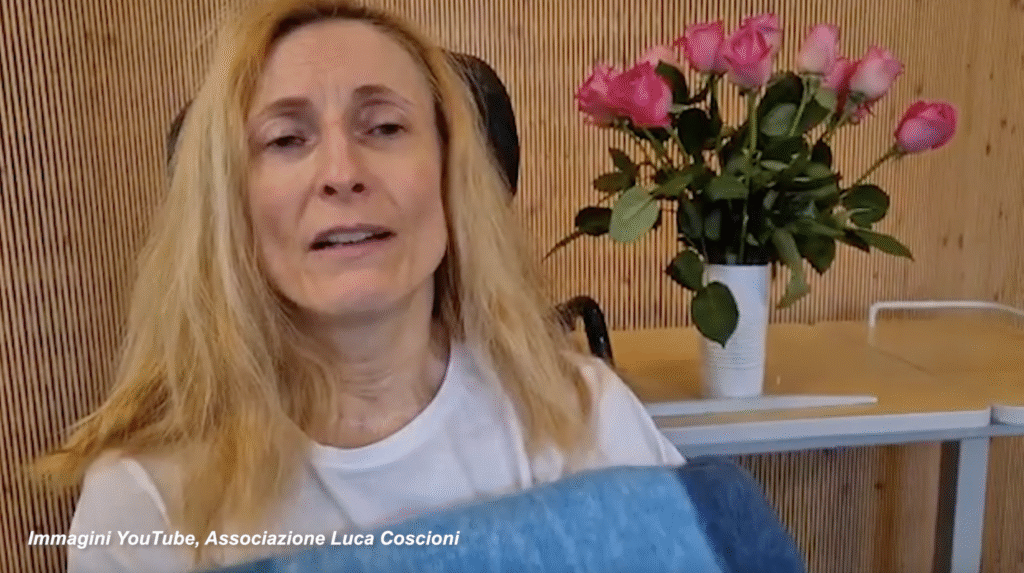

Atteinte de sclérose en plaques secondaire progressive depuis sa jeunesse, Martina Oppelli est décédée en Suisse après avoir choisi l’assistance au suicide. Son ultime message, transmis via une vidéo de l’association Luca Coscioni, résonne comme un plaidoyer : « Faites une loi sensée ». Retour sur le parcours d’une femme de 50 ans, confrontée à la fin de vie dans le dispositif italien et contrainte d’émigrer pour exercer un droit que son pays lui refusait.

Un diagnostic précoce et un quotidien en souffrance

Martina Oppelli, alors âgée de 28 ans, découvre en avril 2002 qu’elle est atteinte de sclérose en plaques secondaire progressive. Cette forme évolutive se traduit par :

- Une limitation motrice sévère : elle perd progressivement la capacité de se mouvoir seule.

- Des douleurs neuropathiques et des spasmes intenses, mal soulagés malgré des traitements optimaux.

- Une dépendance totale à un tiers pour chaque geste du quotidien : hygiène, repas, mobilité.

Avec le temps, la qualité de vie de Martina se dégrade : le confort de ses jours s’effrite sous la pression des symptômes, et l’idée de décider de sa fin de vie s’impose comme une issue pour préserver sa dignité.

La voie italienne vers le suicide médicalement assisté

En mai 2019, la Cour constitutionnelle italienne rend la fameuse « sentenza 242 », ouvrant la porte à l’aide au suicide pour les patients atteints de maladies invalidantes incurables, à condition de satisfaire plusieurs critères :

- La possession d’une maladie grave et sans perspective d’amélioration, causant une souffrance incessante.

- Le respect d’un parcours de soins palliatifs et de traitements médicaux adéquats.

- Le consentement libre et éclairé du patient, témoignage de sa volonté inébranlable.

En août 2023, Martina saisit l’ASL (équipe de santé locale, ASUGI) pour faire reconnaître ses droits. Mais ses demandes sont rejetées à trois reprises au motif que le « traitement de soutien vital » ne serait pas suffisamment documenté.

Le refus de l’ASL et l’exil vers la Suisse

Malgré l’exhaustivité de son dossier — y compris :

- L’utilisation d’une machine d’assistance respiratoire et d’un cathéter vésical.

- Les posologies élevées de médicaments antalgiques et relaxants musculaires.

- La dépendance totale de ses aidants familiaux pour tout acte de la vie courante.

— l’ASL d’Italie juge que les critères ne sont pas remplis et refuse systématiquement l’accès à l’assistance au suicide. Faced with these refusals, she embarks on a painful journey to Switzerland, where the law on assisted suicide is more permissive and recognizes her right to choose a dignified end.

La Suisse : un dernier espoir pour une « bonne mort »

Arrivée dans un établissement spécialisé, Martina se trouve enfin dans un cadre légal qui lui permet de :

- Accéder à une aide médicale pour organiser sa fin de vie selon ses souhaits.

- Recevoir un accompagnement psychologique et médical encadré par des professionnels formés.

- Bénéficier d’une procédure transparente, respectant ses volontés et sa dignité.

C’est dans ce contexte qu’elle enregistre son dernier message, adressé aux parlementaires italiens : « Faites une loi sensée qui permette à chacun de vivre et mourir dignement. Chaque douleur est absolue et mérite respect. »

Les dernières paroles d’un combat pour la législation

Martina déplore l’« appello » resté sans réponse en Italie et invite solennellement les décideurs à écrire un texte clair sur le droit à l’assistance au suicide :

- Inscrire la reconnaissance du soutien vital comme critère objectif.

- Mettre fin aux interprétations administratives arbitraires des ASL.

- Garantir un « droit à une mort choisie » pour les personnes en souffrance extrême.

Son message a déjà trouvé écho auprès de la société civile : plusieurs associations de patients et de défense des droits humains réclament désormais une révision urgente de la loi.

Échos dans le débat public italien

La tragédie de Martina Oppelli relance le débat du « fine vita » en Italie :

- Des députés annoncent la présentation d’amendements pour garantir l’accès à l’assistance au suicide.

- La couverture médiatique sensibilise l’opinion publique sur les « zones grises » de la législation actuelle.

- Les opposants, souvent issus de la mouvance conservatrice, redoutent une « libéralisation excessive » du droit à mourir.

Pour beaucoup, l’histoire de Martina symbolise aujourd’hui l’écart entre la jurisprudence constitutionnelle et la réalité administrative sur le terrain.

Enjeux humains et perspectives législatives

Au-delà du cas particulier, le combat de Martina soulève des questions fondamentales :

- Comment concilier le respect de la vie et la reconnaissance de la souffrance irréversible ?

- Quel cadre mettre en place pour équilibrer la liberté individuelle et la protection des personnes vulnérables ?

- Comment éviter le « tourisme de la mort » quand la législation nationale reste fermée ?

À l’aube d’une possible réforme, les survivants et les associations continueront d’exiger une loi qui, selon Martina, aurait dû naître « bien avant pour éviter des voyages douloureux » et garantir « une fin de vie digne pour tous ».